| |

|

| 雑記帳[37] |

| ■ |

| |

| 都市=まちづくり、NPO=市民活動、短詩型文学(短歌・俳句)、アート・クラフト・デザインなどに関わる雑感を掲載しています。日常のなかのこれらのもの/ことたちは、私たちの思考/試行を楽しく起動してくれます。 |

| |

|

|

■雑記帳370 11/3/14

短歌研究誌「美志」復刊1号(2011年1月)が届いてから、少し時間が経ってしまいました。奥付には、「編集・発行 さいかち真 嵯峨直樹」とあります。

「美志」はさいかちさんらしい雑誌なのだと思います。それを嵯峨さんが支えている。(真)の署名のある後記がとてもよくて、「最初にやろうと言い出したのは、嵯峨さんである。ある喫茶店で、ずいぶん以前の「美志」を取り出して私に見せてくれた。自分が作っていたとは思えないぐらいに素敵に見えた」とあります。とても素敵です。

- 紙袋の破れに白き根をみせて露したたらす夢の青菜は さいかち真

- あたたかな乳房に耳を圧しつけて寝ている人の心音を聴く 嵯峨直樹

ほかにも早坂類さんや江田浩司さんの作品が並んでおり、それが不思議な、そんな感じがします。短歌研究誌と名づけているように、散文にも多くのページを割いています。 |

| |

|

|

■雑記帳369 11/2/26

横浜歌人会の会報が、1969年4月の会結成以来号を重ね、第100号(2011年2月20日発行)を迎えました。特集は、岡部桂一郎さんと草柳繁一さんへのインタビュー。岡部さんは95歳、草柳さんは88歳。それぞれ由紀子夫人、和江夫人も同席してくださり、たくさんのお話をうかがうことができ、大先輩へのインタビューはたいへん有意義なものになりました。(と書くと私がインタビューしたみたいですが、角宮悦子さんと高橋みずほがインタビューしました。) 横浜歌人会の会報が、1969年4月の会結成以来号を重ね、第100号(2011年2月20日発行)を迎えました。特集は、岡部桂一郎さんと草柳繁一さんへのインタビュー。岡部さんは95歳、草柳さんは88歳。それぞれ由紀子夫人、和江夫人も同席してくださり、たくさんのお話をうかがうことができ、大先輩へのインタビューはたいへん有意義なものになりました。(と書くと私がインタビューしたみたいですが、角宮悦子さんと高橋みずほがインタビューしました。)

おふたりの若い頃のお話はもちろん、お話のなかにはたくさんの歌人のお名前も出てきます。「動かざる樹の沈黙−戸塚の谷(やつ)に根ざして」「一冊の歌集を携えて−「胡麻よ、ひらけ」とうたいつつ」。それぞれの記事のタイトルですが、おふたりの創作のありようが伝わるものと思います。

このほかに、千々和久幸さん(代表委員)、塩野崎宏さん(前代表委員)、角宮悦子さん(運営委員)がそれぞれの立場から、横浜歌人会に対する思いを綴っています。

横浜歌人会のサイトからPDFファイルをダウンロードできます。A4版44ページと、かなりボリュームがありますが、ぜひ多くの方々に読んでいただきたいと思います。

|

|

■雑記帳368 11/2/12

歌誌「合歓」第51号(2011年1月)の「招待作品」は、「日本歌人」の百々登美子さんの「眼の苦み」20首です。

- 空おほふ房状雲の下にゐて発作のごとく深呼吸する 百々登美子

- めまひとも気づかぬほどの軽きもの過ぎて山見る雲湧く山を

- 肉親と知りつつあとを歩みゆくデパートの前の少し空白

不思議な印象がとても魅力的です。この不思議さをうまくいえないのですが、「日常に素材を取りながらも、ニュアンスをもった文体とコラージュの具合が、日常とすこし離れたイメージを形づくっている。あるいは、日常の縁(へり)にその焦点が結ばれているということかもしれない。」(「日常と身体」−「短歌往来」2009年7月号)ということなのだと思います。もうすこしいうと、具象と抽象のバランスの危うさと正しさということかもしれない、と思ったりもしています。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

■雑記帳367 11/2/7

特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会(一粒の会)の会報(2011January)が届きました。A4サイズ裏表1枚のシンプルな会報です。 特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会(一粒の会)の会報(2011January)が届きました。A4サイズ裏表1枚のシンプルな会報です。

一粒の会は、滋賀県近江八幡市で旧八幡郵便局を拠点にヴォーリズ建築の保存・再生のための活動を展開しているまちづくりNPO。私はいくつかのNPOの会員になっていますが、なかなか現場にうかがえない団体もあります。しかし、こうした会報は活動のようすをリアルに伝えてくれ、とてもありがたいことです。

今回の会報のトップは、昨年夏の総会で会長に就任された小杉光史さんのごあいさつ。「…普通ならこのあと、長々とあいさつ文を書くのですが、あまり読んでもらえないと思うので今後の活動等について案内します」。小杉さんの人柄が伝わってきます。ここであげられている活動等は5つですが、その5番目に、「今後の活動を継続していくために、次の世代へバトンを渡す準備をそろそろ始めなくてはならないと考えています。次の世代が次の次の世代を育てられるようなしかけづくりを考えていく一年になります」とあります。

有志によって活動をはじめたのが1996年、法人格を取得したのが2000年。私は確か1998年頃からのお付き合いですので、それからもすでに10数年の時間が経ったことになります。NPO・市民活動によるまちづくり活動は、継続がなかなかたいへんです。活動資金の不足がよく指摘されますが、活動を立ち上げたメンバーから次の世代への引継ぎはもっと大きな課題です。しかし、一粒の会は地域でのさまざまなネットワークづくりを心がけながら、実績を積み上げてきています。次の次の世代へのバトンタッチを見通しながら、次の世代へうまくバトンを渡していくはずです。

|

| |

|

| |

|

|

■雑記帳366 11/2/6

「ことばの楽園」第2号が発行となりました。 |

|

[短歌] |

| その日−渡邉千華子 |

| モノローグ−戸塚健二 |

| 展翅板−浦崎真子 |

|

| [俳句] |

| レクイエム−戸塚健二 |

| 諍ひの前−渡邉千華子 |

| 積んでは崩す−浦崎真子 |

|

| [Essay] |

| 「表現するということ」について−戸塚健二 |

| 俳句に詠まれた思春期から−浦崎真子 |

| 十月の午後−渡邉千華子 |

|

|

|

|

第1号(2010年8月)に対しては、多くの方々から励ましや批評のお手紙をちょうだいしました。ありがたいことです。半年経っての第2号。今回もそれぞれの個性を活かした自然体の仕上がりになっていると思います。 |

| |

|

|

■雑記帳365 11/1/10

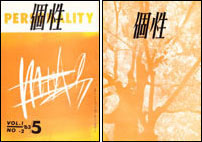

<雑記帳361>に書いたように、歌誌「個性」の最後の集まりが開かれたのが2004年1月11日ですから、もう7年が経ったことになります。平凡な感想ですが、早いなあ、というのが実感です。 <雑記帳361>に書いたように、歌誌「個性」の最後の集まりが開かれたのが2004年1月11日ですから、もう7年が経ったことになります。平凡な感想ですが、早いなあ、というのが実感です。

古い「個性」が手元にあるのを思い出し、久しぶりにぱらぱらとめくってみました。写真は第2号(VOL.1

NO.2)、昭和38年5月25日の発行です(残念ながら創刊号はないのです)。左は表紙、右は裏表紙です。目次には、表紙…斎藤

梅・加藤克巳、裏表紙…三輪徳二郎の文字が見えます(オレンジをバックにした白の模様が克巳によるものなのだと思います)。裏表紙に表紙と同じように「個性」を置いているのが大胆ですが、第3号ではなくなっているので、大胆さはあまり評判がよくなかったのかもしれません。

ページをめくると、「歌壇時評」(筒井富栄)のほかに「俳壇時評」(池田草舎)や「詩壇時評」(堀江典子)があったり、克巳によるスイスのアーティスト、ジャン・ティンゲリーをめぐるエッセイ(「ティンゲリーの世界」)があったりと、とてもわくわくします。

- 球体ゆっくりめぐりガラス鈍反射四月末日午後の孤室に 加藤克巳

- ムンク耳おさえて残照の中をゆく東京耳おさえて横ぎるは誰

- けもの瞬時体(たい)かわすとき叫びたる ああ 深く耳底にながく冴えいる

- 取りかこむ緑はねのけつつぱね一点の白 白の輝き 絶対の白

- ざわめく樹海の緑もみくちゃの心臓ひとつかかえていたる

- 三角山緑三角頂点がぐんぐんのびて雲にささった

克巳の作品「球体・新緑」6首のすべてを引きました。これらはのちに歌集『球体』(短歌新聞社、1969年)に収められます(5首目は「ざわめく樹海 もみくちゃ心臓 ひたかかえ いちもくさんに走り続ける」と改作され、7首目に「コンペキヲ蹴ッテ笑カケメグル地ハマッタクノミドリハンラン」が置かれています。また、4首目の「つつぱね」は「つっぱね」に改められ、タイトルは「球体」となっています)。魅力的な一連ですが、歌集収録時に、3首目の「ああ」の前後の空きが半角から全角になっているのが残念です(もしかしたら、雑誌掲載時は制約があり、全角を半角に詰めたのかもしれませんが…)。しかしいずれにしろ、こうしたささやかでも楽しい発見があるのは、古い雑誌(私はまだ1歳9ヶ月でした)をめくる楽しみでもあります。 |

| |

|

|

■雑記帳364 10/12/31

喜多昭夫さんが主宰する歌誌「つばさ」第9号(2011年1月)が届きました。喜多さんは今年、『うたの源泉』(沖積舎)および『うたの深淵』(同前)の2冊の評論集を上梓されました。充実した年だったと思います。

- 暴君に似てゐたあなたのわがままな仕草も僕は大好きだった 喜多昭夫

- わが息子ふたりがもしもわが娘ふたりであらば混浴すべし

- 石鹸がせつけん入れにあるやうにあなたのこころそつと抱くも

「暴君のためのエチュード」12首から引きました。1首目。「わがままな仕草」というのは、わかるようで意外とわかりにくい。2首目。「わが息子ふたり」をそのまま「わが娘ふたり」に置き換える“発想”と、そもそも「わが息子ふたり」と捉える“発想”のさりげない面白さ。3首目。やはり、わかるようで意外とわかりにくい比喩。こういったあたりに、喜多さんらしい、喜多さんのよさがあるのではないか、そんなことを思いながら拝読しました。 |

| |

|

|

■雑記帳363 10/12/29

あとがきに「よい家族に恵まれたからこそ、私はどこにいても、私でいることができました」と記す、齋藤芳生さんの歌集『桃花水を待つ』(角川書店、2010年)を拝読しました。

- ふるさとの川の濁りに羽化したるカゲロウは吹雪よりも激しき 齋藤芳生

- てんてんと四角い光をはりつけてふるさとのビルは倒れそうなり

- 摘花作業の始まる朝よ春なればふるさとは桃花水にふくるる

まず、ふるさとを詠んだ作品を3首引きました。いずれもふるさとということばが直接詠み込まれていますが、けっして重たくなく、ある距離感がさわやかです。

- 隠したまま返さなかった消しゴムのことなど 校舎は建て替えられて

- 海ではなく大都市に流れ着くことのどうしようもなき両手を洗う

- 団塊の世代の構成員として父はサボテンの棘を育てる

- 葡萄蔓のように左へ伸びてゆくアラビア文字をたどれば 朝だ

- 君を私が見つめるように太陽を見つめつづけている海がある

- 世界中からきて人々はさみしがる エレベーターの中の微笑み

- 私も泣いていたのだどこまでも歩いて行ける靴をさがして

- 噴水の多き街なり水の束を透かして遠き日輪を見る

- アラビアの母親たちに似て丈夫陽を撥ね返す白き水甕

- なまあたたかき日本人のふくらはぎ大量に夜の車道を渡る

このさわやかさは一冊を通していえることで、それが齋藤さんの特質なのだと思います。つまり、対象の切り取り方と処理の仕方。それは、家族に対する思いと無縁ではないでしょう。

- 解体の工事にもがき古いビルの鉄筋ぐにゃぐにゃと雨を受く

- ぽたぽたと始まる会話バス停の雨を最後の触媒として

- かつては湖の底であったという盆地わぐわぐと夏の暑さ溜めゆく

こうした作品に見られるオノマトペも魅力です。

|

| |

|

|

■雑記帳362 10/12/26

- 春日山城

かまきりの孵化して十日葉の上に 小澤 實

- 雪渓に埋めたる麦酒忘るるな

- ひぐらしの朽木村へと入りけり

「澤」2011年1月号の小澤實さんの作品「朽木村」31句より引きました。とてもシンプルであることに惹かれたのだと思います。背景がなにもなく、詠まれたことがらだけがある、そんなシンプルさ。冬といういまの季節が、それをよりくっきりとさせているように思います。 |

| |

|

|

■雑記帳361 10/12/25

2004年1月11日の歌誌「個性」の最後の集まりの翌日、<雑記帳104>に次のように記しました。「結社が解散すると、たとえば、「○○○」が解散して、「□□□」と「△△△」に分かれたとか、「○○○」の継承誌は「□□□」と「△△△」であるといった言い方がなされます。確かにことのある部分を捉えた言い方だとは思います。しかし、私自身がその現場に立会い、いま強く実感しているのは、師の、また師の教えを受けた場である雑誌の精神の継承とは、ひとりひとりの個人の責任であるという、ある意味では当たり前のこのことです」。そして今年5月16日、師・加藤克巳は亡くなりました。

亡くなったあと雑記帳のコーナーに何回か短い文章を書いていましたが、私の所属誌「桜狩」から、第140号(2010年11月)で克巳の追悼文を書く機会をいただきました(「静かなる書庫−加藤克巳追悼」)。[後日註:2011年3月に同誌を退会しました]

「桜狩」は主宰の光栄堯夫さんをはじめ、克巳に縁のある方が何人かおられますが、多くの会員は直接の縁はありません。ですから、そこに克巳の追悼文を書くことに若干の躊躇いがありました。しかし、克巳を引き継ぐひとりとして、その責任において追悼文を書くことが、逆に意味があるのではないかと思い、引き受けました。すこし大袈裟な言い方になりますが、集団の力ではなく、ひとりのささやかな思いで書く。克巳はそれを喜んでくれるのではないか、そう思ったのです。そして、「桜狩」の会員の方々にも、克巳の魅力をすこしでも伝えられたら、と。

日本文藝家協会の「文藝家協會ニュース」第709号に小さな枠をいただき、克巳のことと、評論家の針生一郎さん、中学時代の恩師・中島嘉孝先生のことを書きました(「大事な人との別れ−加藤克巳/針生一郎/中島嘉孝」)。今年は多くの方と別れました。あらためて恩ということを思います。 |

| |

|

|

| |

|

|

| 雑記帳[37] |

|

|